矿冶活动是人类有目的的改造自然,追求自我发展与完善的实践活动之一。它是人类文化产生的核心来源之一,研究矿冶活动及其承载的文化,是研究人类历史、把握方向、开拓未来的基础。人类很早就学会了如何从大自然获取自身需要的物质,从石器时代到随后的青铜器时代,再到钢铁冶炼的大规模发展,一部人类发展的历史也是一部矿冶文明的发展史。在由猿到人的进化过程中,制造生产工具是人类区别于动物的主要特征,生产工具的发展水平是判断我们社会生产力发展水平的重要标志,然而,生产工具的发展又离不开矿冶文明的发展,如果说生产工具是一种文化载体和文化现象,那么矿冶就是这个载体的母体和这个现象的核心基础。因此,研究矿冶文化对人类文明的发展有着重要意义。

长江中游矿冶文化与经济社会发展研究中心简介

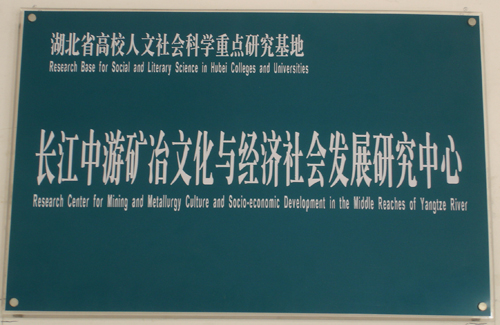

为服务地方经济与社会发展,依托黄石因矿冶而兴,缘矿冶而建,三千年炉火不熄的地域优势,针对矿冶文化是黄石"城市之根、发展之魂"的根本特质,长江中游矿冶文化与经济社会发展研究中心于2007年开始建设,2009年12月成为湖北省高校人文社会科学重点研究基地。本中心整合了学校内艺术学、文学、历史学、 经济学、 管理学、 社会学、 环境科学技术等学科的学术资源,以矿冶历史、矿冶文学、矿冶艺术、矿冶城市与企业、矿冶生态文化为研究对象,方向独特;采用文理打通、校内外结合等研究理念与研究方法,形成了学科、队伍的特色与优势;整体研究水平在本领域居于省内前列,社会反响良好。

长江中游矿冶文化与经济社会发展研究中心成立于2009年12月。本中心以矿冶历史、矿冶文学、矿冶艺术、矿冶城市与企业、矿冶生态文化为研究对象,采用文理打通、校内外结合等研究理念与研究方法,为地方经济服务。

中心主任介绍

长江中游矿冶文化与经济社会发展研究中心主任:李社教,文学博士、教授,博士研究生导师,享受国务院特殊津贴专家,湖北省有突出贡献的中青年专家。现任湖北理工学院校长,兼任湖北省文艺学会副会长、湖北省文化产业学会副会长、黄石市文联主席。主要从事艺术美学、矿冶文化等研究。主持有国家社科基金艺术学项目《三星堆文化的造器之道研究》、国家社科基金项目《三星堆文化的造器之道研究》、教育部人文社科研究项目《三星堆文化的审美特征研究》、湖北省社科基金项目《黄石矿冶工业遗片区保护与开发研究》、湖北省教育厅哲学社会科学研究重大项目《矿冶文化与美丽湖北》及中

国

博士后基金项目等各级各类项目

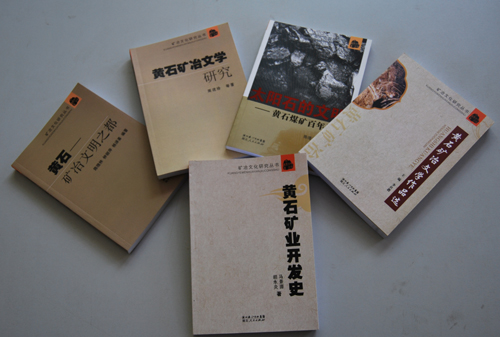

10余项;获中华美学学会全国首届美育科学成果奖等各级各类科研、教学奖共9项;在《武汉大学学报》等刊物发表学术论文50余篇,主编有《矿冶文化研究丛书》等。

机构设置

主任:李社教(博士、教授)

常务副主任:王定兴(副教授、副编审)

专职研究人员:於孝申(副教授)

主任科员:胡茜

学科队伍与科研条件

本中心校内外专兼职科研人员36人,其中教授10人,副教授12人,博士9人,硕士9人,享受国务院津贴2人,享受省政府津贴3人,专职勤务工作人员2人。

本中心建有矿冶历史、矿冶文学与艺术、矿冶城市(企业)、矿冶生态文化4个研究室,每个研究室配备有本校科研人员4-6名;研究中心目前办公面积400平方米,资料室藏书近6000册。

研究方向

(1)矿冶历史、矿冶文学与艺术(矿冶文化虚拟博物馆)研究

李社教教授为带头人。本研究方向以挖掘矿冶历史、矿冶社会变迁史以及矿冶文学与矿冶艺术在人类文明社会发展中的地位与作用为研究内容。

(2)矿冶城市与矿冶企业研究

夏恩德教授为带头人。本研究方向以矿冶城市与矿冶企业的内在特点与自身发展规律为研究内容,探讨在经济社会发展以及城市经济发展模式转型中的经济选择。

(3)矿冶生态文化研究

肖文胜教授为带头人。本方向以矿冶城市与矿冶企业在经济社会发展过程中如何建立科学合理的生态意识、生态理念为研究方向,探讨人与自然、人与社会和谐共存。

学术成果:

近五年共组织专兼职科研人员发表论文100余篇,结集出版《矿冶文化研究文集》三部。由李社教教授任主编的《矿冶文化系列丛书》现已出版6本。五年共承担科研项目省部级23个,横向科研项目69个。